歯科業界人のためのNotebookLM完全活用ガイド

~論文読解から新人教育まで、AIで変わる歯科現場の学習革命~

歯科業界でもAI活用が本格化。NotebookLMで業務効率を劇的に改善

• NotebookLMの基本的な使い方から歯科業界特有の活用法まで

• 論文読解、新人教育、症例検討での具体的な使用例

• 無料でできること、有料版の違い

• 実際の操作手順を画像付きで詳しく解説

🤖 NotebookLMとは?歯科現場が変わるAIツール

NotebookLMは、Googleが開発した革新的なAIツールです。簡単に言えば、あなたの資料専用の賢いアシスタントのようなもの。歯科論文、ガイドライン、症例資料などをアップロードするだけで、AIがその内容を理解し、質問に答えてくれます。

NotebookLMのメイン画面。直感的で使いやすいインターフェース

「ノートブック・ランゲージモデル」の略。従来のChatGPTなどと異なり、アップロードした資料のみを参照して回答するため、間違った情報(ハルシネーション)が極めて少ないのが特徴です。

従来の学習方法 vs NotebookLM

🔍 従来の方法

- 論文を一つずつ読む → 時間がかかる

- 専門用語を辞書で調べる → 手間がかかる

- セミナー資料の要点整理 → 手作業で大変

- 新人への説明資料作成 → 時間がかかる

✨ NotebookLM活用後

- 複数の論文を同時に要約 → 90%時間短縮

- 専門用語を瞬時に解説 → 効率的な学習

- セミナー内容をAIが整理 → 復習が簡単

- 教育資料を自動生成 → 標準化された指導

🏥 歯科業界でのNotebookLM活用法15選

📖 学習・研修分野

1論文要約とセミナー受講支援

実用例:日本歯科保存学会の最新ガイドラインPDFをアップロード。セミナー受講中に「今説明された○○について、ガイドラインではどう記載されていますか?」と質問すると、該当箇所を瞬時に教えてくれます。

「以前は学会の論文を読むのに1本あたり1時間かかっていましたが、NotebookLMで要約してもらうようになってから10分で要点を把握できるようになりました。特に海外の論文は翻訳も同時にしてくれるので、最新の技術情報を効率よく収集できています。」

2専門用語辞書として活用

実用例:歯科専門用語集をアップロード。「エナメル質脱灰について詳しく教えて」「CAD/CAMシステムの原理は?」など、学習中に分からない用語をすぐに調べられます。

3海外論文の翻訳・解説

実用例:PubMedからダウンロードした英語論文をアップロード。「この論文の主要な結論を日本語で3点にまとめて」と依頼すると、重要ポイントを分かりやすく翻訳・要約してくれます。

4新人教育プログラム作成

実用例:院内マニュアルやガイドラインをアップロード。「新人歯科衛生士向けの1週間研修プログラムを作成して」と依頼すると、段階的な学習計画を自動生成してくれます。

5症例検討会の準備

実用例:複数の症例報告や治療ガイドラインをアップロード。特定の症状について「類似症例と治療法の比較表を作成して」と依頼すると、検討会用の資料が完成します。

🏥 診療・業務分野

6診療ガイドライン整理

実用例:日本歯周病学会、日本歯科保存学会などの複数ガイドラインをアップロード。「インプラント周囲炎の診断基準を各学会ごとに比較して」といった横断的な情報整理が可能です。

7患者説明資料作成

実用例:専門的な治療説明書をアップロード。「根管治療について、小学生にも分かる言葉で説明資料を作って」と依頼すると、患者様向けの分かりやすい説明資料が作成できます。

8院内マニュアル作成

実用例:感染予防ガイドラインや機器取扱説明書をアップロード。「新人スタッフ向けの滅菌手順チェックリストを作成して」といった標準化された業務マニュアルを効率的に作成できます。

9学会発表準備

実用例:関連論文や症例データをアップロード。「この症例の新規性と臨床的意義をアピールポイントとしてまとめて」と依頼すると、発表の骨子が完成します。

10保険診療の確認

実用例:最新の歯科診療報酬点数表をアップロード。「この治療法の算定要件と注意点を教えて」といった日常的な疑問を素早く解決できます。

🎧 音声機能活用分野

11移動中の学習(音声概要機能)

実用例:学会論文をアップロードし、音声概要を生成。通勤中や休憩時間に、まるでポッドキャストを聞くように論文内容を学習できます。

12セミナー予習・復習

実用例:セミナー資料をアップロードし、音声で要約を聞きながら予習。セミナー後は復習として重要ポイントを再確認できます。

🗺️ 情報整理分野

13治療法の比較検討

実用例:複数の治療ガイドラインをアップロード。マインドマップ機能で「根管治療 vs 抜歯・インプラント」の比較を視覚的に整理できます。

14研究テーマの整理

実用例:関連論文を複数アップロードし、マインドマップで研究の全体像を把握。新しい研究のアイデアや仮説を視覚的に整理できます。

15多言語文献の統合理解

実用例:日本語、英語、中国語の論文を同時にアップロード。言語の壁を越えて、グローバルな知見を統合的に理解できます。

📱 実際の操作手順:ステップバイステップガイド

STEP 1: NotebookLMへのアクセス

NotebookLMの基本操作画面。直感的に使えるデザイン

1. ブラウザで「notebooklm.google.com」にアクセス

2. Googleアカウントでログイン(無料のGmailアカウントでOK)

3. 「新規ノートブック作成」をクリック

STEP 2: 歯科論文をアップロードしてみよう

1. 「ソースを追加」ボタンをクリック

2. PDFファイル、Googleドキュメント、URLなどを選択

3. 歯科論文やガイドラインのPDFをドラッグ&ドロップ

4. アップロード完了まで待機(通常1-2分)

• PDFは1ファイルあたり50万語まで

• 画像の多い資料は文字認識に時間がかかる場合があります

• 著作権に配慮し、個人学習の範囲で使用してください

STEP 3: AIに質問してみよう

良い質問例:

• 「この論文の主な結論を3点で要約して」

• 「○○治療の適応症と禁忌症を表形式で整理して」

• 「新人歯科衛生士に説明するなら、どう伝えますか?」

避けるべき質問:

• 「要約して」(具体性が不足)

• アップロードしていない内容への質問

🎧 音声概要機能:論文を「聞いて」学習する革命

音声概要機能:2人のAIホストが対話形式で内容を解説

音声概要機能とは?

音声概要(Audio Overview)は、アップロードした資料を2人のAIホストがポッドキャスト形式で対話しながら解説してくれる画期的な機能です。まるで専門家同士の議論を聞いているような感覚で学習できます。

• 対話形式:男性と女性のAIホストが自然な会話で解説

• 日本語対応:2025年4月から日本語での生成が可能

• 長時間対応:最大1時間以上の解説も生成可能

• 倍速再生対応:時間に合わせて再生速度を調整可能

歯科現場での音声機能活用例

🚗 通勤時間の有効活用

活用例:前日に学会論文をアップロードして音声概要を生成。通勤中に車内で聞きながら最新の歯科治療情報をキャッチアップ。

「車を運転しながら論文の内容を理解できるなんて、まさに時短革命です」(開業医・田中先生)

🍽️ 休憩時間の学習

活用例:昼休みに音声でセミナー資料の復習。食事をしながら、または目を休めながら重要ポイントを再確認できます。

👥 スタッフ教育での活用

活用例:院内研修資料を音声化。新人スタッフが作業をしながらバックグラウンドで学習できる環境を構築できます。

音声概要生成の手順

1. 資料をアップロード後、右側の「音声概要」ボタンをクリック

2. 「音声概要を生成」を選択

3. 生成完了まで待機(5-15分程度)

4. 再生ボタンをクリックして聴講開始

5. 必要に応じてダウンロードして保存

「技工の手を動かしながら論文内容を聞けるのが最高です。特に海外の最新CAD/CAM技術の論文を日本語音声で聞けるので、作業効率と学習効率が同時に上がりました。音声の自然さにも驚いています。」

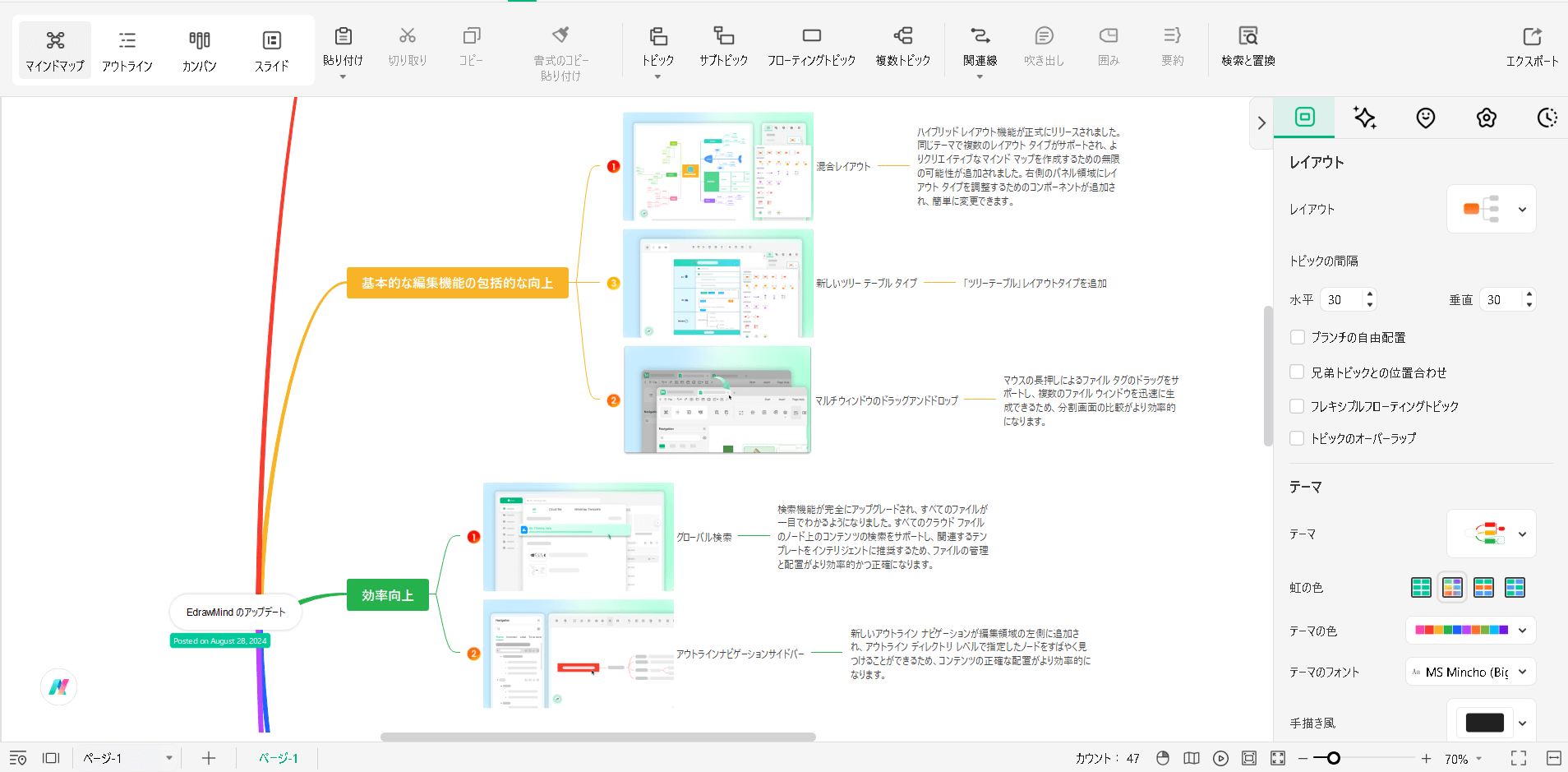

🗺️ マインドマップ機能:複雑な歯科知識を視覚化

マインドマップ機能:複雑な情報を視覚的に整理

マインドマップ機能の威力

歯科治療は多岐にわたる知識が必要です。マインドマップ機能を使えば、複雑な治療プロセス、診断基準、薬剤情報などを視覚的に整理し、理解を深めることができます。

歯科業界でのマインドマップ活用例

🦷 治療選択肢の整理

活用例:根管治療のガイドラインをアップロードし、「根管治療の適応症から治療手順、予後管理までをマインドマップで整理して」と依頼。複雑な治療フローを一目で把握できます。

📊 症例検討の可視化

活用例:複数の症例報告をアップロードし、「この症例の鑑別診断から治療選択肢までをマインドマップで整理」。症例検討会での説明資料として活用できます。

💊 薬剤情報の整理

活用例:歯科で使用する薬剤の添付文書をアップロードし、「抗菌薬の分類、適応症、副作用をマインドマップで整理」。処方時の確認ツールとして活用できます。

マインドマップ生成の手順

1. 資料をアップロード後、「マインドマップ」ボタンをクリック

2. 「マインドマップを生成」を選択

3. 生成完了まで待機(3-10分程度)

4. 生成されたマインドマップを確認

5. 必要に応じて画像として保存

💰 料金体系と導入メリット

無料版 vs NotebookLM Plus(有料版)

| 機能 | 無料版 | NotebookLM Plus (月額$20) |

|---|---|---|

| ノートブック数 | 100個 | 500個 |

| ソース数/ノートブック | 50個 | 300個 |

| 1日のチャット回数 | 50回 | 500回 |

| 音声生成回数/日 | 3回 | 20回 |

| 動画生成回数/日 | 3回 | 20回 |

| チーム共有機能 | ✕ | ○ |

| プライオリティサポート | ✕ | ○ |

歯科医院での導入効果

A歯科医院(スタッフ8名)の場合:

• 論文読解時間:70%短縮

• 新人研修期間:2ヶ月→1ヶ月に短縮

• 症例検討会の準備時間:60%短縮

• 患者説明の満足度:30%向上

費用対効果の計算

月額$20の投資で得られる効果:

• 医師の学習時間短縮:月10時間 × 時給5,000円 = 50,000円

• スタッフ教育効率化:月5時間 × 時給2,000円 = 10,000円

• 合計効果:60,000円/月

→ 投資額(約3,000円)の20倍のリターン

❓ よくある質問と注意点

よくある質問

Q1: 医療情報を扱っても安全ですか?

A:

患者の個人情報を含まない学術資料であれば問題ありません。ただし、患者データや診療情報は絶対にアップロードしないよう注意してください。Googleのプライバシーポリシーに従い、適切に管理されています。

Q2: アップロードした資料は他の人に見られませんか?

A:

基本的にプライベートです。ただし、「公開ノートブック」として設定した場合のみ他の人が閲覧可能になります。院内でのみ使用する場合は、公開設定にしないよう注意しましょう。

Q3: 日本の歯科保険制度についても回答できますか?

A:

診療報酬点数表やガイドラインをアップロードすれば、それに基づいて回答できます。ただし、最新の改定情報は随時アップデートが必要です。

Q4: 音声機能は何語に対応していますか?

A:

日本語を含む50以上の言語に対応しています。英語論文をアップロードしても、日本語で音声解説を生成できます。

使用時の注意点

1. 医療判断への注意:

• AIの回答は参考程度に留め、最終的な医療判断は必ず医師が行ってください

• 緊急時の対応は従来通り、確立された医療プロトコルに従ってください

2. 著作権の尊重:

• 商用利用や再配布は著作権法に注意してください

• 個人の学習・研究目的での使用に留めることをお勧めします

3. 情報の更新:

• ガイドラインや診療報酬は定期的に更新が必要です

• 古い情報に基づく回答の可能性があることを理解してください

🎯 まとめ:NotebookLMで始める歯科現場のDX

✅ 学習効率の劇的向上

• 論文読解時間の大幅短縮

• 専門用語の瞬時検索

• 多言語文献への対応

✅ 教育・指導の標準化

• 新人研修プログラムの自動生成

• 患者説明資料の効率的作成

• 院内マニュアルの整備

✅ 日常業務の効率化

• 症例検討会の準備時間短縮

• 診療ガイドラインの横断検索

• 音声での学習による時間活用

今すぐ始めるための3ステップ

STEP 1: notebooklm.google.comでアカウント作成(5分)

STEP 2: よく使う歯科ガイドラインを1つアップロード(10分)

STEP 3: 簡単な質問で動作確認(5分)

たった20分で革新的な学習環境が完成!

「NotebookLMを使い始めてから、歯科技工以外の業務スピードが格段に上がりました。特に海外の最新技術論文を日本語で理解できるようになったのは大きな進歩です。忙しい歯科現場の皆さんにこそ、この革新的なツールを活用していただきたいと思います。最初は無料版から始めて、慣れてきたらPlus版への移行を検討されることをお勧めします。」